Tante esperienze scolastiche significative da collegare | una Rete Italiana di Orti Didattici Biologici

Le scuole che organizzano un piccolo orto biologico nel cortile della scuola o in un pezzetto di terra vicino ad essa sono oggi sicuramente fra le realtà più vive ed interessanti del panorama scolastico italiano.

Coltivare un orto è una attività che mette a frutto abilità manuali, conoscenze scientifiche, sviluppo del pensiero logico interdipendente. Ma significa anche attenzione ai tempi dell’attesa, maturazione di capacità previsionali.

Lavorare con la terra aiuta poi i ragazzi a riflettere sulle proprie storie locali e familiari.

La maggior parte degli studenti italiani hanno sicuramente un papà, un nonno o un bisnonno che ha o che ha avuto a che fare con la coltivazione della terra.

In occasione della 4° settimana della Civiltà Contadina, organizzata dalla omonima associazione a fine maggio, è stato quest’anno affrontato il tema del rapporto fra scuola, educazione e terra. Personalmente sono stato ospite in quella settimana di due esperienze significative: l’orto biologico conservativo della scuola media di Sant’Agata Feltria in provincia di Pesaro-Urbino e l’orto biologico “Piccolo è bello” della scuola elementare San Giuseppe al Pozzo di Cava dei Tirreni in provincia di Salerno.

Due esperienze all’avanguardia, dove per i ragazzi “teoria e pratica”, cioè il pensare, il ragionare ma anche il progettare e il fare, sono unite dalla sapienza degli insegnanti e dalla collaborazione del personale ausiliario della scuola.

Obiettivi didattici chiari e semplici: imparare le maniere, i tempi e i prodotti adatti alla semina, preparare e concimare adeguatamente il terreno, annaffiare con acqua, controllare in maniera naturale i parassiti ed infine raccogliere e mangiare.

Ma non solo: c’è la ricerca dei semi autoctoni e antichi, con la collaborazione degli anziani.

E poi il ruolo fondamentale dell’humus, realizzato attraverso la compostazione.

UNA RETE DI SCUOLE CON GLI ORTI BIOLOGICI

Nel panorama italiano sta succedendo qualcosa di interessantissimo.

Ad esempio la regione Marche ha finanziato, con contributi diretti alle scuole, la nascita di orti biologici.

E collegato al contributo c’è la disponibilità di esperti in agricoltura biologica e corsi di aggiornamento per i docenti.

Solo in quella regione sono sorti così circa novanta orti didattici biologici.

Come Dirigente Scolastico, insieme ad altri collaboratori sto cercando di far sì che tutto questo patrimonio non vada disperso.

L’idea concreta è quella di collegare in rete tutte le scuole che hanno una esperienza di orto scolastico biologico.

ORTI DIDATTICI ORTI DI PACE

Orto di guerra: piccolo appezzamento che, in tempo di guerra, viene ricavato da un giardino o da un parco pubblico per potervi coltivare ortaggi, verdure, legumi e sfamare la popolazione.

Espediente tipico di un’economia di sopravvivenza.

Qualsiasi spazio diventa buono per seminare: minuscoli Orti di guerra si possono perfino fare in casa, nella vasca da bagno o dentro scatole di scarpe.

(Edoardo Albinati, Orti di guerra, Fazi, Roma 1997)

Oggi noi parliamo invece di | orti di pace | in contrapposizione implicita agli orti di guerra.

Ma è pur sempre un piccolo orto naturale, nel cortile della scuola o in un pezzetto di terra vicino ad essa.

Coltivare un orto a scuola significa imparare a “rallentare”.

È un’esperienza altamente educativa.

Seminare e coltivare frutta e ortaggi sono attività che mettono a frutto le abilità manuali, le conoscenze scientifiche, lo sviluppo del pensiero logico-interdipendente.

Ma significa soprattutto attenzione ai tempi dell’attesa, pazienza, maturazione di capacità previsionali.

Lavorare con la terra aiuta i ragazzi a riflettere sulle proprie storie locali e familiari.

La maggior parte degli studenti italiani ha sicuramente un papà, un nonno o un bisnonno che ha o che ha avuto a che fare con la coltivazione della terra.

Nell’orto i ragazzi uniscono “teoria e pratica”, cioè il pensare, il ragionare con il progettare e il fare.

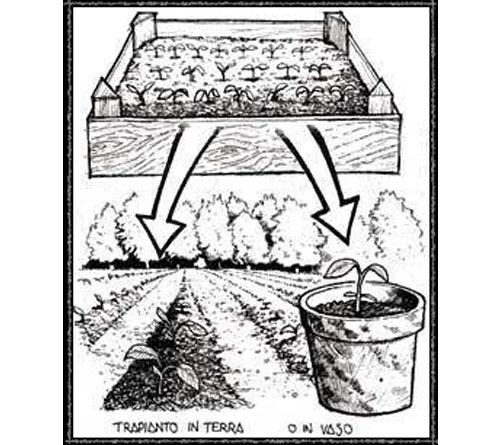

In un orto s’imparano i modi, i momenti adatti per seminare.

Prima di far questo si deve preparare e concimare il terreno.

È necessario poi seguire con cura i prodotti attendendo ai bisogni d’acqua e al controllo dei parassiti.

Si possono conoscere infine le combinazioni e le rotazioni giuste fra le varie piante.

Il mestiere dei campi, quello dell’agricoltore, del coltivatore, è uno dei mestieri più difficili al mondo, che richiede grandi abilità, esperienze e competenze multiple.

Braccia rubate all’agricoltura.

Quando alcuni anni fa, durante un incontro fra operatori scolastici, un’insegnante di scuola media superiore, parlando di colleghi, ha usato l’espressione “braccia rubate all’agricoltura”, ho espresso la mia profonda indignazione ad alta voce.

Sono figlio di contadini (agricoltori) e da anni, quando entro nelle classi delle mie scuole, sono solito chiedere ai ragazzi chi di loro proviene dalla campagna.

Generalmente si alzano poche mani. Poi quando dico loro che essere figli di contadini è una grande cosa e che devono essere orgogliosi di ciò, ecco che le mani aumentano. Nel comune modo di pensare resiste l’idea che essere contadini equivale ad essere ignoranti.

Purtroppo è uno dei pregiudizi che ancora oggi la scuola stessa perpetua.

Eppure l’arte di coltivare la terra, che, storicamente, è stata fra le più disprezzate, ha tanto da insegnare a tutti noi.

Una piccola riflessione a proposito di orti in ospedale.

Prima di morire, mio padre Giorgio, che per tutta la vita è vissuto in campagna facendo l’agricoltore, ha trascorso quasi due mesi in ospedale.

Mi è venuto spontaneo chiedermi: perché in ogni ospedale non si organizza un orto?

Un orto ben curato, con tanti vialetti e tante aiuole di verdure, ortaggi e fiori.

Un orto che abbia anche una bella serra di vetro per l’inverno e una zona dedicata al compost, elemento essenziale per cibare il terreno.

Un orto ricco di erbe officinali (dette anche medicinali) e piante che favoriscano la riproduzione e la presenza di farfalle.

Un orto con tanti alberi da frutto. Frutti per tutti i mesi dell’anno.

Un orto vorrebbe dire, per chi resta pochi o tanti giorni in ospedale, riconoscersi in un elemento essenziale della propria terra, cioè nel luogo in cui viviamo, fatto di storia, di tradizioni, di cultura, di memoria. E così noi tutti (anche chi non è costretto in ospedale) potremmo beneficiare sia della semplice visione di questo piccolo “paradiso terrestre”, sia della possibilità di fare qualche lavoro nell’orto. Forse così avremmo bisogno di meno medicine e guariremmo più in fretta.

Per il diritto alla contadinanza.

Quanto fin qui detto a proposito della terra mi porta spontaneo al ripensare al concetto di “cittadinanza attiva”. È ormai giunto il tempo che s’inizi a usare anche quello di “contadinanza attiva”. DalVocabolario della lingua italiananella versione Devoto-Oli ecco la definizione del sostantivo femminile “cittadinanza”: “Vincolo di appartenenza a uno stato, richiesto e documentato per il godimento di diritti e l’assoggettamento a particolari oneri”. A livello culturale, a partire dalla Rivoluzione francese, la parola cittadino è diventata sinonimo di “persona con pari e pieni diritti”. “Cittadinanza attiva” è oggi sinonimo di un coinvolgimento nella vita della propria comunità d’appartenenza, assumendo in questa un ruolo di responsabilità e facendo scelte di condivisione. Nel vocabolario non esiste invece il termine “contadinanza” e quindi nessuno ha mai parlato di “contadinanza attiva”. Esiste chiaramente il sostantivo maschile “contadino”, che sta per “chi lavora la terra, specificamente per conto di un padrone. In terminispregiativi: persona rozza e goffa”. Dobbiamo rovesciare questo clima culturale che, ancora oggi, è presente nel mondo scolastico. Essere abitanti o lavoratori della terra non è qualcosa di spregevole. Siamo tutti “contadini di questa terra” e abbiamo tutti “diritto alla contadinanza”.

Chi scrive i sussidiari?

Un vero capolavoro letterario, in questo senso, è sicuramente la pagina che i ragazzi della scuola di Barbiana dedicano, in Lettera a una professoressa, alla “cultura contadina”.

Sui monti non ci possiamo stare. Nei campi siamo troppi.

Tutti gli economisti sono d’accordo su questo punto.

E se anche non fossero?

Si metta nei panni dei nostri genitori. Lei non permetterebbe che suo figlio restasse tagliato fuori. Dunque ci dovete accogliere.

Ma non come cittadini di seconda buoni solo per manovale.

Ogni popolo ha la sua cultura e nessun popolo ce n’ha meno di un altro.

La nostra è un dono che vi portiamo.

Un po’ di vita nell’arido dei vostri libri scritti da gente che ha letto solo libri.

Se si sfoglia un sussidiario è tutto piante, animali, stagioni. Sembra che possa scriverlo soltanto un contadino.

Invece gli autori escono dalla vostra scuola.

Basta guardare le figure: contadini mancini, vanghe tonde, zappe a uncinetto, fabbri con gli arnesi dei romani, ciliegi con le foglie di susini.

La mia maestra di prima elementare mi disse: “Monta su quell’albero e coglimi due ciliegie”.

Quando lo seppe la mia mamma disse: “O chi le ha dato la patente?”.

Avete dato l’abilitazione a lei e la negate a me che d’albero non gliel’ho mai dato a nessuno in vita mia.

Li conosco per nome uno a uno.

Conosco anche i sormenti. Li ho potati, li ho raccolti, ci ho cotto il pane. Lei su un compito m’ha segnato sormenti come errore.

Sostiene che si dice sarmenti perché lo dicevano i latini.

Poi di nascosto va a cercare sul vocabolario cosa sono.

Anche sugli uomini ne sapete meno di noi. L’ascensore è una macchina per ignorare i coinquilini.

L’automobile per ignorare la gente che va in tram.

Il telefono per non vedere in faccia e non entrare in casa.

Forse lei no, ma i suoi ragazzi che sanno Cicerone di quanti vivi conoscono la famiglia da vicino?

Di quanti sono entrati in cucina? A quanti hanno fatto nottata? Di quanti hanno portato in spalla i morti?

Su quanti possono far conto in caso di bisogno?

Se non ci fosse stata l’alluvione non saprebbero ancora quanti sono nella famiglia al piano terreno.

Io con quei compagni sono stato a scuola un anno e della loro casa non so nulla.

Eppure non si chetano mai.

Spesso sovrappongono le voci e seguitano a parlare come se niente fosse.

Tanto ognuno ascolta solo sé stesso.

A lei le rombano sotto le finestre mille motori al giorno. Non sa chi sono ne dove vanno.

Io so leggere i suoni di questa valle per chilometri intorno.

Questo motore lontano è Nevio, che va alla stazione un po’ in ritardo.

Vuole che le dica tutto su centinaia di creature, decine di famiglie, parentele, legami?

Lei se parla con un operaio sbaglia tutto: le parole, il tono, gli scherzi.

Io so cosa pensa un montanaro quando sta zitto e so la cosa che pensa mentre ne dice un’altra.

Questa è la cultura che avrebbero voluto avere i poeti che lei ama.

Nove decimi del mondo l’hanno e nessuno è riuscito a scriverla, dipingerla, filmarla. Siate umili almeno.

La vostra cultura ha lacune grandi come le nostre. Forse più grandi.

Certo più dannose per un maestro elementare.

MANIFESTO PER UNA RETE DI ORTI DI PACE

| GUARDA LE SLIDES |

Chiunque, nel rispetto dell’ambiente, coltivi la terra lavora anche per la pace. Anche quando i conflitti mettono a repentaglio la sopravvivenza, e li chiamano per questo orti di guerra, sono sempre e comunque orti di pace.

In questo momento storico, in cui i fondamenti stessi dell’economia vengono rimessi in discussione, e il concetto di cosa abbia valore cambia al punto che i terreni agricoli cominciano a venire considerati un bene rifugio, è arrivato il momento di annodare una rete tra tutti noi che crediamo che lavorare la terra in modo organico sia cosa bella e buona.

Occorre imparare di nuovo l’abbiccì del rapporto con la Natura.

Per questo siamo partiti dagli orti scolastici: aule all’aperto dove apprendere un modo di stare al mondo per cui, anziché semplici consumatori, diventiamo creatori di vita, e nella pratica di una possibile autosufficienza apprendiamo il respiro della libertà interiore.

Un giardino, un bosco, un orto trasformano la scuola in qualcosa di vivo di cui prendersi cura.

Partiti dalla scuola, abbiamo poi esteso la nostra attenzione agli orti terapeutici, carcerari, sociali: spazi dove ci si prende cura di fiori e ortaggi scoprendo al contempo nell’orto un luogo ideale dove intrecciare tutta una serie di scambi con la natura, l’ambiente e la comunità, coltivando intanto la pace interiore.

Proponiamo la costituzione di una Rete di Orti di Pace nell’intento di tenerci in contatto, scambiare informazioni sulle varie iniziative. E anche, non ultimo, renderci conto di quanto poco siamo isolati nel gesto di coltivare il nostro comune giardino dall’umile nome di terra.

Cesena, sabato 14 marzo 2009 . www.ortidipace.org | www.tecnologieappropriate.it | www.slowfood.it

[ ENGLISH VERSION | VERSÃO PORTUGUESA ]

Le Parole di Gianfranco

A SCUOLA DAI CONTADINI

SCARICA L’ARTICOLO IN FORMATO PDF

Tratto dal libro

Orti di pace. Il lavoro come via educativa EMI Ed. 2010

video ORTI DI PACE > http://www.vimeo.com/23407632

L’ORTO DI UN PERDIGIONO

confessioni di un apprendista ortolano

Un romanzo-diario utile alle scuole sull’esperienza di un orto didattico biologico.

Come una giornalista va a vivere in campagna inizia a fare l’ortolana.

Secondo i classici schemi usati per catalogare libri, non è facile definire a quale “genere letterario” appartiene “L’orto di un perdigiorno”.

Il libro, scritto da Pia Pera (*), è comunque un ottimo testo scolastico.

Leggendo le 200 e più pagine di questo libro ci si trova immediatamente a che fare con un vero e proprio diario (tipico spesso del modo di scrivere dei giornalisti), ma anche con un manuale scientifico, dove piante, erbe, arbusti sono sempre nominati con i termini scientifici latini. Ma non posso nemmeno non definire questo testo “un romanzo poetico di carattere autobiografico”.

PIA PERA è stata scrittrice e giardiniera. Viveva da alcuni anni in un podere della Lucchesia. Ha scritto libri di narrativa – La bellezza dell’asino (Marsilio, 1992) e Diario di Lo (Marsilio, 1995); L’arcipelago di Longo maï (Baldini & Castoldi, 2000); e un saggio sulla storia delle idee in Russia – I Vecchi Credenti e l’Anticristo.

Con L’ORTO DI UN PERDIGIORNO – Confessioni di un apprendista ortolano (ed. Ponte alle Grazie, 2003) Pia Pera ha vinto il Premio Giardini Botanici Hanbury di Grinzane Cavour

Ma è Lei stessa a presentarsi, nelle pagine del libro

“…Non so da dove mi venga l’impulso ostinato che mi porta all’orto e al giardino, o meglio, all’orto/giardino, visto che per me fanno tutt’uno. È cominciato tutto assai prima che mi innamorassi di Fukuoka, radioso nel suo angolo di paradiso terrestre. Ero ancora una bambina confinata in un appartamento di città e provavo intenso il desiderio di possedere quattro metri quadrati di terra tutti miei per crescerci le mie piante, delimitare un confine inviolabile. Finché i miei — nonni, genitori, zii, l’intera famiglia allargata — non hanno deciso di trasferirsi in una grande casa di campagna, circondata da un boschetto di lecci e di tigli e affiancata da due poderi. I quattro metri quadrati si sono dilatati in altrettanti ettari. Spaesata da tanto spazio, mi aggiravo tra gli alberi, li visitavo uno per uno. Lì è avvenuto anche il primo impatto con l’orto, a dire il vero non dei più felici:. …”

I ricordi dell’infanzia

Poi Pia Pera, sempre nelle pagine del libro, racconta di un fatto che ha segnato l’inizio, pur traumatico, dell’esperienza da ortolana: “… mio padre aveva deciso di coltivare degli ortaggi. Non resse a lungo. Per alcuni mesi, tuttavia, sì intestardì su un pezzo di terra situato dietro casa, accanto a una vecchia cisterna delimitata da un basso muro ricoperto da quadroni di cotto, non lontano da quello che era stato il pollaio. Ne ricavò un campo intero di lattughe che non riuscimmo a finire. Una volta, prima del trasloco, lo accompagnai. E caddi in trappola: un pacchetto di sigarette ancora avvolto nel cellophan che io, fumatrice undicenne alle prime armi, aprii per un furto. Accesi la prima sigaretta dal lato del filtro, rovinandola; mi toccò rubarne una seconda. Andai a fumare nascosta tra i filari dell’uva. Poche boccate, e odo una voce tonante simile a quella di Dio Padre quando, nel giardino dell’Eden, chiamava Adamo che gli si nascondeva. “Pia! Piiiaaaa! Dove sei!” Ero stata scoperta. Ricordo la mia testa stretta nella morsa paterna. Dopo avermi così imprigionata, mi guardò beffardo negli occhi. “Hai rubato le sigarette! Hai fumato!” Inutile negare. Non dirò nulla alla mamma a patto che mi aiuti nell’orto per sette anni di seguito”. Questo il patto. Accettai. Non ricordo bene cosa mi toccò poi fare — conservo un’immagine di me con la falce frullana. A questo ricordo segue quello del momento in cui, stanca della schiavitù, mi ribellai e dissi a mio padre che poteva anche denunciarmi alla mamma, non me ne importava niente, comunque io nell’orto non avrei più lavorato. Così ebbe fine ogni mio interesse per la vita nei campi. Per molti anni. Poi una delle due case coloniche restò abbandonata. Il tetto cominciava a perdere, sui muri si notavano le prime crepe provocate dalle infiltrazioni, i campi inselvatichivano. Non era poi così bella, la casa, nello stato in cui si trovava, eppure mi sgomentava l’idea di lasciarla morire. Cominciai a occuparmene come di una via di scampo alla città. A poco a poco, ha preso il sopravvento.

Ortolana e poetessa: una filosofia di vita

Il modo poetico e artistico con cui l’autrice imbastisce la sua trama narrativa emerge anche dalla sua “filosofia di vita” che l’ha condotta a legarsi sempre più con questa esperienza così terrena.

“… Avevo scoperto che i campi erano per me una grande tela su cui dipingere, un quadro che avrei terminato solo al momento della mia morte. Mi era impossibile giustificare questo cocciuto desiderio di dipingere su quella tela a scapito di qualsiasi altra attività, ma così era. Il podere esercitava su di me un’attrazione che non sapevo spiegare. Coi lavori di ristrutturazione della casa quasi finiti, ho cominciato a pensare alla terra. Ho chiesto a un amico, Massimo, di passare per un consiglio. Massimo fa e sa un po’ di tutto: giudice di pace, dopo avere chiuso per noia lo studio d’avvocato, si è rifugiato con Giovanna nel remoto paese di Tereglio, nella Valfegana. Ha un orto, una falegnameria, e una segreteria telefonica che registra le proposte di chi vorrebbe affidargli ristrutturazioni di case, mura mobili tinteggiature e tutto. Avevo anch’io un consiglio da chiedergli, per la cucina. Dopo andammo fuori. “Che ci fai, qui?” “Ma, il giardino” avevo risposto indicando le macerie del cantiere. la terra addirittura lucida nei punti dove era stata maggiormente pestata. “Ne avrai di lavoro”. Preso in mano un pugno di terra, lo aveva stretto per poi allentare la presa. La terra era rimasta compatta, ma a premerla col dito si era sbriciolata. “Questo è segno che è buona” mi aveva spiegato, “ha tenuta ma poi si sgretola. Se non formasse il grumo, sarebbe segno che è povera, sabbiosa, priva di nutrimento. Se una volta stretta nel pugno rifiutasse di sciogliersi, vorrebbe dire che c’è eccesso d’argilla, che è troppo compatta e non lascerà respirare le piante: quel tipo di terra che, quando è umida, si attacca alle scarpe. Così com’è ha il giusto equilibrio, è un terreno franco, di medio impasto, nutriente e friabile. Ma dovrai lavorarci lo stesso” aveva aggiunto. “Il letame. La composta. La pollina. Qualche sacco di torba per alleggerirlo. Fa’ attenzione alle erbe che dicono la qualità del terreno: il romice spia del calcio, l’equiseto segno di drenaggio cattivo e ristagno d’acqua”. Sono tanti i nomi, da perdercisi, da non contarsi le erbe sconosciute, una folla…”

Una esperienza adatta alle scuole

Il racconto-diario, che è suddiviso in capitoli “a stagioni” e “mesi dell’anno”, è sicuramente una cronaca, botanicamente dettagliata, di “come affrontare a scuola l’organizzazione di un orto didattico biologico”. Un ottimo testo, infine, per gli studenti degli Istituti Tecnici Agrari.

Orti di pace di Pia Pera

Gianfranco l’avevo conosciuto una decina di anni fa, nel 2003. Era andata così: in viaggio verso l’Ungheria insieme a Stefania, si erano fermati non ricordo più in quale cittadina dell’Alto Adige. Nella vetrina di una libreria Gianfranco aveva notato L’orto di un perdigiorno fresco di stampa. Attratto dal titolo lo aveva letto trovandovi idee sorelle alle sue.

Mi aveva quindi invitata a Cesena a parlare a un gruppo di maestre della filosofia con cui prendersi cura dell’orto. Il mio numero di telefono l’ave- va chiesto a Giannozzo Pucci, un amico comune, come poi scoprimmo, di cui aveva ritrovato il nome tra le pagine del libro.

Devo confessare che condividevo allora l’allergia di Gerald Durrell, il geniale autore di “La mia famiglia e altri animali”, per tutto quanto sapesse di scuola, forse perché per me – alle elementari no ma al liceo sì – la scuola era stata un po’ una prigione.

Accettai tuttavia l’invito a tornare tra le temute mura scolastiche, conquistata dalla voce e dalla gentilezza di Gianfranco.

All’epoca abitava a Sorrivoli con Stefania, in una casa immersa nel bosco, silenziosa e dall’atmosfera di fiaba. Per me fu la scoperta di un fratello e di un mondo. Come scoprire l’utopia realizzata, perché tutto quello che io mi ero limitata a vagheggiare, Gianfranco lo aveva realizzato. Perfino il teatro dei burattini, da me soltanto immaginato per nipoti mai nati. Lui non rimandava, lui sentiva cosa era giusto e subito lo metteva in pratica. Così facendo si era formato intorno tutta una società e una rete di amici di passioni affini.

Nel podere di famiglia era stato creato anche un luogo per lo studio e la prassi, il famoso Ecoistituto sede di tanti gioiosi convegni, seminari, incontri, punto di riferimento con la bella biblioteca, l’officina e le coltivazioni e allevamenti del podere stesso.

Gianfranco aveva sempre avuto chiaro il senso del suo fare, fin dalla tesi di laurea su Ernst Schumacher, e le idee seminali di Piccolo è bello. In parte questo nasceva dall’amore per i campi comunicatogli dal padre Giorgio e dalla madre Verdiana, dallo sgomento nel vedere tanta civiltà spazzata via a cuor leggero, senza spirito critico. Anche in questo le nostre formazioni erano affini: per me era stato mio padre Giuseppe, a instillarmi l’amore per la campagna dove anche lui era nato. La considerazione per quel mondo ingiustamente disprezzato mi avevano portata a studiare i Vecchi Credenti e i populisti russi insieme a Franco Venturi. Lo ricordo perché sua moglie, Gigliola Spinelli, mi chiese una volta di accompagnarla all’Impruneta, frazione di San Gersolè, dove la maestra Maria Maltoni aveva insegnato secondo principi pedagogici analoghi a quelli di Gianfranco; ne possiamo leggere nei Quaderni di San Gersolè pubblicati da Einaudi nel 1963 con introduzione di Italo Calvino. La ricerca di un altro mondo possibile mi aveva poi portata sulla collina Zinzine, in Alta Provenza, dove rivivevano le visioni di Jean Giono e dei cosiddetti “socialisti utopisti”; sulle tracce di Longo Maï (questo il nome dell’arcipelago di comunità autogestite) ero capitata alla Fierucola di Piazza Santissima Annunziata a Firenze, dove avevo conosciuto Giannozzo Pucci, che la Fierucola l’aveva concepita proprio per dare una possibilità a chi andava a vivere in campagna di trarne sostentamento conseguendo l’autosufficienza, e che ai miei occhi aveva il grandissimo merito di avere pubblicato Masanobu Fukuoka in italiano. Tutto questo lo racconto ad esempio di come, in questo nostro mondo dominato da tutt’altro, per chi cerca esistono pur sempre strade meno battute, non importa quanto tortuose, che permettono, non importa da dove si parta, di incontrare prima o poi qualcuno con cui passare all’azione. L’idea di ortidipace.org è nata proprio dal desiderio di agevolare simili incroci di percorso. Dopo quel primo incontro con Gianfranco, pur mantenendomi in contatto con lui e partecipando ogni tanto ai convegni, non avevo fatto nulla di preciso per contribuire alla diffusione degli orti nelle scuole.

Finché, proprio riflettendo su come sia difficile entrare in contatto con chi condivide una visione tanto bella eppure minoritaria, ho pensato che, mettendo a frutto quanto appreso lavorando per case editrici e scriven- do su giornali, potevo anch’io, pur non maestra, dare un mio contributo. Pensai di creare uno strumento che servisse, in qualche modo, da “ufficio stampa” dell’orto, una sorta di piazza virtuale dove incontrare perso- ne di sentire affine, con l’idea di facilitare quel passaggio, talvolta arduo, dalla voglia di fare al fare. Ne scrissi a Gianfranco, che mi spiazzò con la sua risposta: “Era da non so quanto tempo che aspettavo che ti decidessi a fare qualcosa”. Lui però, da bravo ortolano e maestro, non mi aveva chiesto nulla. Si era limitato ad aspettare il tempo necessario affinché il seme germinasse. Doveva avere il tegumento un po’ duro, questo seme, perché ci ha messo due anni a incrinarsi e tre per spiegare le prime foglioline, nel marzo del 2006. Gianfranco ha subito capito le possibilità di questo nuovo strumento, fino a propormi di aiutarlo nella stesura di un Manifesto per una rete di orti di pace, poi letto al convegno di Cesena del 2009. All’epoca Gianfranco era già in Brasile con Stefania, a Belo Horizonte. Ricordo con quanto entusiasmo ci eravamo dati a tradurlo e farlo tradurre in più lingue, dall’inglese al galiziano, dallo spagnolo al portoghese. Avevo convinto Gianfranco a lasciarlo senza firme: il nostro è un paese di primi violini. Adesso che Gianfranco non c’è più, e purtroppo non può più fare ombra a nessuno con la sua personalità ricca di talento ed energie, ci tengo a dire che questo Manifesto è un frutto, forse il più sintetico, della sua bella visione.

Tratto dal libro Disegnare la vita. I mondi di GianfrancoZavalloni Ed. Fulmino 2013